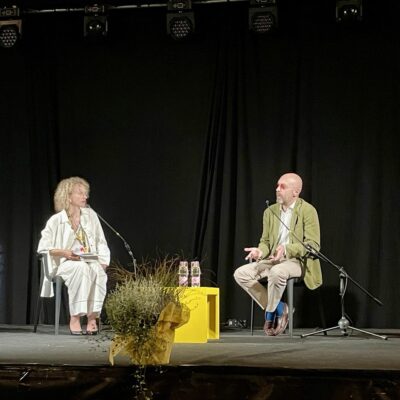

Qual è il filo rosso che lega la cultura della guerra e la voce di chi, dopo aver preso le armi, ha deciso di raccontare la propria esperienza? Su questo interrogativo si è sviluppato l’incontro con Marco Mondini, professore di Storia contemporanea all’Università di Padova, e Gabriele Pedullà, docente di Letteratura italiana all’Università di Roma Tre, presentati da Piero Zin. Storia e letteratura, due prospettive diverse ma strettamente intrecciate, si sono confrontate per riflettere su come i conflitti abbiano plasmato mentalità, identità collettive e narrazioni.

Mondini ha messo in evidenza come la guerra non sia soltanto un fenomeno politico o militare, ma qualcosa che investe l’intero spettro della vita e della psicologia degli individui. Alla radice vi è il nazionalismo europeo: l’Italia, ha osservato, nasce con la guerra e per la guerra. Fin dall’Unità l’uomo ideale veniva immaginato come un combattente, in continuità con un retaggio epico e narrativo che trovava espressione in un linguaggio eroico e retorico. La guerra diventava così una sorta di “cultura splatter”, nella quale la morte e il sacrificio erano esaltati come valori fondanti. Non è un caso che già i poeti di guerra britannici parlassero della “vecchia bugia del patriottismo”, denunciando la retorica che accompagnava il sacrificio dei soldati.

Il dramma vissuto dagli italiani tra il 1940 e il 1945 è stato quello di trovarsi coinvolti in due guerre diverse nel giro di cinque anni, con la speranza di costruire un futuro migliore ma pagando il prezzo altissimo di milioni di famiglie colpite da lutti e sofferenze per una guerra già persa. Una frattura decisiva avviene l’8 settembre 1943, con l’armistizio: da quel momento, per la prima volta, gli italiani furono chiamati a scegliere se ribellarsi o rimanere fedeli al regime. La Resistenza, dunque, non fu una prosecuzione forzata della guerra ma il risultato di una decisione individuale e collettiva.

Su questo terreno si inserisce la riflessione di Pedullà, che ha mostrato come la letteratura rappresenti una porta d’accesso privilegiata alla psicologia di chi scrive in quel periodo. Le voci della Resistenza rivelano una pluralità di atteggiamenti: ci sono coloro che scelgono di combattere, chi decide di sottrarsi e, soprattutto, le donne che svolgono un ruolo essenziale. Nelle parole dei partigiani emerge un nuovo significato attribuito al sacrificio: “Morire per la patria era la cosa più bella che poteva succedere”, dicevano molti, dopo aver visto i compagni uccisi o torturati dai fascisti.

Un caso emblematico è quello di Beppe Fenoglio, che ambiva a scrivere una grande epica della Resistenza. Il suo Partigiano Johnny ricalca lo schema dell’Eneide di Virgilio, poeta che il fascismo aveva elevato a simbolo della sua idea di romanità. Fenoglio compie però un gesto di rottura: sceglie di scrivere in inglese e poi tradurre in italiano, rifiutando l’idea che solo la lingua classica, perfetta e immobile del latino, potesse garantire la durata nei secoli. In questo modo rivendica la vitalità della lingua moderna e la possibilità di costruire una nuova epica nata dall’esperienza partigiana.

La scelta individuale dopo l’8 settembre segna un punto di non ritorno: se la coscrizione obbligatoria aveva portato milioni di uomini al fronte senza possibilità di sottrarsi, ora ciascuno decide se aderire alla Resistenza o restare fedele al fascismo. Già dall’estate del 1944, il governo del Regno del Sud inizia a raccogliere documenti per dimostrare all’opinione pubblica internazionale l’impegno dell’Italia nella guerra contro la Germania nazista. Anche l’esercito regolare contribuisce, negli ultimi otto mesi, alla Liberazione, a conferma di un Paese che cerca di riscattarsi mostrando il proprio ruolo attivo nel conflitto.

Mondini ha ricordato come la guerra scandisca la mentalità collettiva: per questo chi l’ha vissuta sente il bisogno di scriverne, di lasciare una testimonianza. È un modo per dare senso al sacrificio, ricordare le vittime e trasformare l’esperienza individuale in patrimonio condiviso. In questo solco si inseriscono autori come Nuto Revelli, che con i suoi diari di guerra ha offerto una delle narrazioni più autentiche e significative, trasformando il vissuto personale in un pilastro della memoria collettiva italiana.

Dall’analisi storica di Mondini e dalla lettura letteraria di Pedullà emerge dunque un filo rosso che unisce memoria, identità e narrazione. La guerra, vissuta come trauma collettivo, trova nella letteratura non solo un riflesso, ma anche uno strumento di elaborazione e trasmissione. È in questo intreccio che la Resistenza si fa racconto, trasformandosi da episodio storico a patrimonio culturale condiviso.

a cura di Francesco Carvelli

Profilo ufficiale dell’Associazione L’oppure dedicato alla pubblicazione di articoli, comunicati stampa e notizie riguardanti i nostri eventi.