Il dibattito attorno alla traduzione è, da sempre, destinato a non spegnersi mai. Con buona pace della spocchia dei semplicisti, incontrovertibilmente convinti che si tratti di un mero lavoro di passaggio parola per parola da una lingua all’altra, chi invece ha a che fare con l’arte del veicolare significati e messaggi da una lingua all’altra non può che sostenere l’esatto contrario.

La traduzione, infatti, spesso non è nemmeno un traguardo definitivo, ma un punto di passaggio in balia dei mutamenti storici, economici e sociali: ogni traduzione è figlia del suo tempo e, col passare degli anni, invecchierà più o meno bene, fino a dover essere — se non ripensata ex novo — almeno annotata e corredata per venire incontro alle nuove generazioni di lettori.

Se poi parliamo di traduzione poetica, il rischio è quello di cadere in un tunnel senza fine di discussioni e problematiche, degne di fare concorrenza alla proverbiale tana del Bianconiglio.

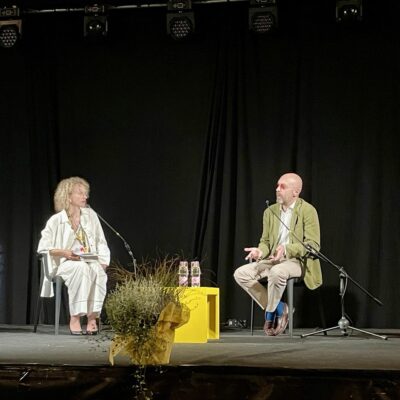

L’incontro con Carmen Gallo e Paolo Febbraro, entrambi traduttori che si sono misurati con l’adattamento in italiano di grandi nomi della letteratura europea (Shakespeare, T.S. Eliot, Rilke, de Quevedo, John Clare e altri ancora), esplora il modus operandi della traduzione poetica. Un lavoro che, nonostante il fiorire della letteratura scientifica in ambito traduttivo, delega sempre al traduttore le decisioni più importanti.

Bisogna innanzitutto mettere da parte ogni velleità di tradurre poesia con l’intelligenza artificiale, che al momento presenta ancora un limite insormontabile: traduce le parole, non i collegamenti tra di esse. Ma la poesia nasce proprio da quelle combinazioni, dal tessuto invisibile che tiene insieme significati ed emozioni. In breve: l’IA ignora i fondamenti stessi della poesia.

La traduzione, inoltre, si porta appresso un senso inevitabile di tradimento, vista la quasi impossibilità di rendere un testo in un’altra lingua mantenendone intatte le caratteristiche originarie. Un tradimento che, tuttavia, si trasforma in un gesto di amicizia: il traduttore diventa traghettatore di un messaggio da una cultura all’altra, proteggendo il più possibile l’opera originale.

Questo lavoro presuppone anche una conoscenza profonda, quasi maniacale, del testo di partenza e delle intenzioni dell’autore. Diventa un’occasione per psicanalizzarsi, per essere costretti a pensare in modo diverso, finendo comunque, inevitabilmente, per lasciarvi un’impronta personale. Un contributo che, però, non può mai dimenticare la fedeltà al testo originario.

Febbraro sostiene in particolare sostiene la necessità di privilegiare alcuni aspetti stilistici, andando a scapito dell’annessa fedeltà lessicale: la poesia in rima va tradotta in rima, poiché sarebbe un delitto privarla di uno dei suoi tratti principali, snaturandola dal modo in cui è stata originariamente concepita.

C’è poi il momento in cui il traduttore deve confrontarsi con i colleghi che lo hanno preceduto, come accade nella traduzione dei classici. Da un lato, può sembrare un compito delicato, vista l’importanza che certi testi e le loro versioni hanno assunto nel tempo. Dall’altro, però, il traduttore può sentirsi libero di apportare i cambiamenti che ritiene necessari, adeguandosi ai mutamenti culturali avvenuti dall’ultima edizione, con la consapevolezza che la sua versione potrà confrontarsi con altre ancora in commercio.

Gallo afferma che, in fin dei conti, il traduttore è un po’ come il nocchiero di una nave in acque inesplorate: a un certo punto deve prendere decisioni, assumersi rischi, e mantenere una direzione.

La chiosa finale si concentra sul concetto di traduzione poetica come sfida impossibile, eppure inevitabile: la poesia è la promessa di una conoscenza che ancora non possediamo, ma che vogliamo assolutamente raggiungere. E anche dopo un fallimento, si continuerà a provare, cercando ogni volta di avvicinarsi a una “quadra” sempre più vicina e, al tempo stesso, sempre più sfuggente.

Nelle parole del grande drammaturgo irlandese Samuel Beckett:

Fail again, fail better.

Fallire di nuovo, per fallire meglio.

Nasco a Udine, vivo a Spilimbergo, Clauzetto e la Valcosa nel cuore e nelle origini. Strimpellatore di basso, corridore a tempo perso, presidente di Spilimbergomusica, membro attivo di troppe associazioni e insegnante di lingue ancora precario per lavoro e per vocazione. Ogni tanto scrivo per L’oppure cose più o meno intelligenti.