Pordenone non è sempre stata la città che conosciamo oggi. Prima che diventasse un centro di servizi, cultura e innovazione, il suo paesaggio urbano era dominato da fumi, rumori di telai e ciminiere che svettavano oltre i tetti delle case. Nel XIX secolo, infatti, la città seppe trasformarsi in un laboratorio industriale, conquistandosi l’appellativo di “piccola Manchester del Friuli”. Questo passato, fatto di cotonifici, di migliaia di operai e di un’economia in espansione, ha lasciato tracce profonde: non solo nei quartieri e negli edifici, ma anche nella memoria collettiva di chi vi ha vissuto e lavorato.

Il consolidarsi dell’industria cotoniera pordenonese fu reso possibile da un insieme di fattori strutturali. L’abbondanza di risorse idriche, provenienti dai corsi del Noncello e del Meduna, garantiva l’energia necessaria per alimentare macchinari e trasporti; la presenza di manodopera disponibile a basso costo, proveniente dalle valli circostanti, assicurava una forza lavoro stabile; le infrastrutture ferroviarie, infine, consentivano un agevole collegamento con i mercati austriaci e, dopo l’annessione del Veneto e del Friuli al Regno d’Italia (1866), con il resto del territorio nazionale.

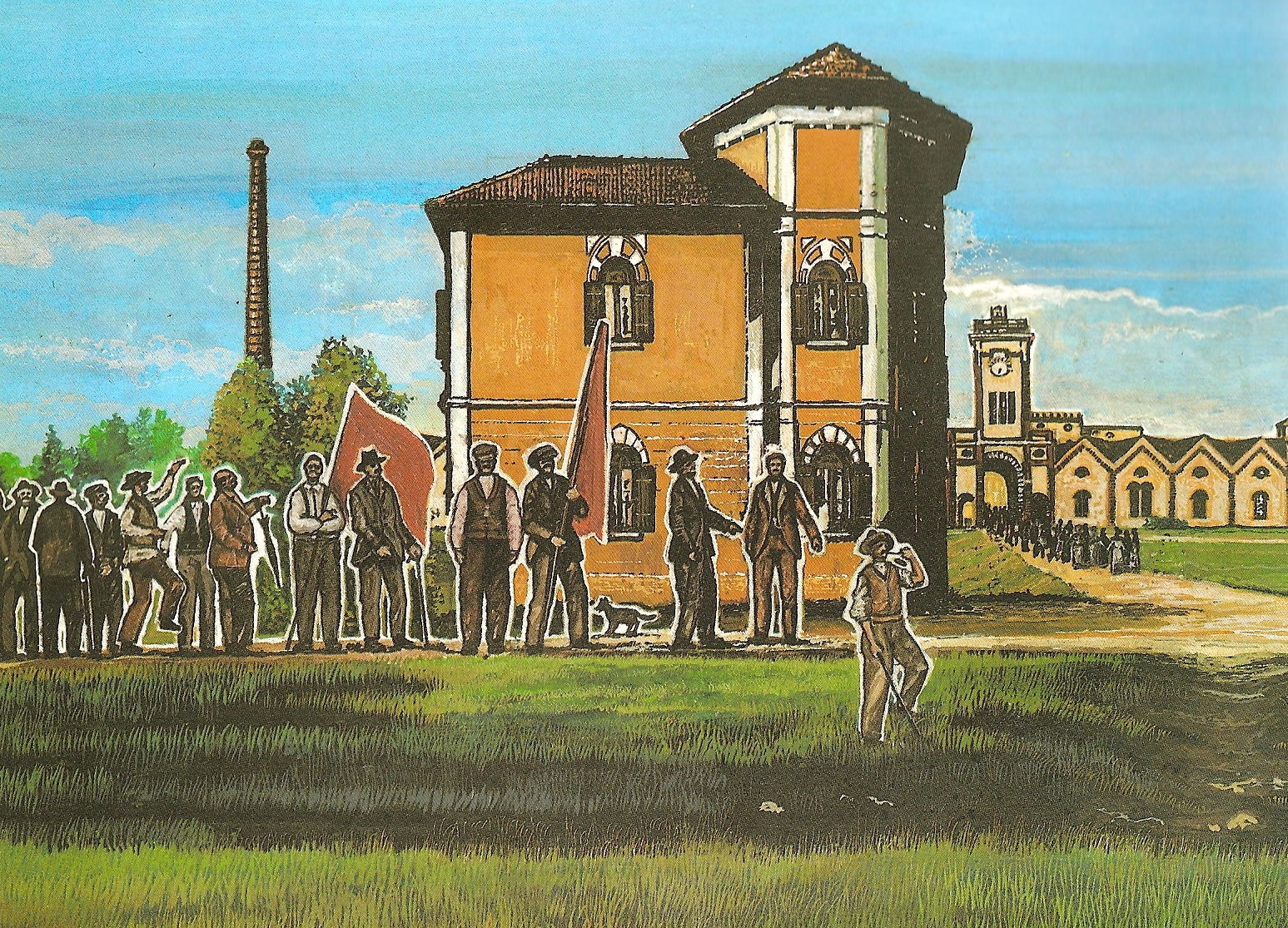

Tra il 1840 e il 1875, in questo contesto favorevole, si collocano le fondazioni dei principali stabilimenti cittadini: il Cotonificio di Torre (1843), la Tessitura di Rorai Grande (1846) e il Cotonificio Amman & Wepfer a Borgomeduna (1875-77). Questi impianti non solo determinarono l’ascesa industriale della città, ma contribuirono anche ad accelerarne la crescita demografica, a stimolare i traffici commerciali e a definire nuovi assetti urbanistici.

Il cotonificio Amman rappresentò il caso più emblematico di questo sviluppo. Fondato nel 1875 da Alberto Amman ed Emilio Wepfer, l’impianto si caratterizzava per una struttura architettonica moderna: capannoni estesi e luminosi, una torre con orologio quale segno di rappresentanza e turbine idrauliche collegate a una centrale elettrica, alimentata dalle acque convogliate dei fiumi locali. Per oltre un secolo, l’Amman costituì non soltanto un importante polo produttivo, ma anche un riferimento identitario per la comunità pordenonese.

Il secondo dopoguerra segnò tuttavia l’inizio di una fase critica per l’intero comparto tessile italiano. Nel caso dell’Amman, l’alluvione del Noncello del 1966 ebbe effetti disastrosi sugli impianti idraulici e sulle infrastrutture interne. La produzione conobbe un progressivo declino, fino alla chiusura definitiva del sito di Borgomeduna nel 1999, con il trasferimento dell’attività a Travesio.

Il destino degli altri cotonifici storici non fu diverso. La Tessitura di Rorai Grande interruppe l’attività già nel 1954, in seguito al crollo di un tetto; il Cotonificio di Torre, pur resistendo fino agli anni Ottanta, dovette infine sospendere la produzione, lasciando gli stabilimenti in stato di degrado.

Il tramonto del sistema cotoniero pordenonese fu determinato da una molteplicità di fattori: il ridimensionamento del settore tessile a livello nazionale, la crescente concorrenza internazionale, eventi naturali eccezionali (alluvioni, nevicate) e le trasformazioni socio-economiche e urbanistiche che interessarono l’intera area. Le conseguenze non furono soltanto economiche: la chiusura delle fabbriche comportò la perdita di numerosi posti di lavoro e modificò radicalmente la fisionomia dei quartieri, lasciando ampie porzioni di città segnate da spazi industriali dismessi.

Negli ultimi decenni non sono mancate riflessioni e proposte di riuso, in particolare riguardo al complesso Amman. Elaborati accademici, progetti espositivi e piani urbanistici hanno immaginato un recupero orientato a parchi urbani, spazi culturali e funzioni universitarie, con l’obiettivo di saldare la memoria industriale alla vocazione educativa e sociale della città. Tuttavia, tali progetti non hanno ancora trovato una concreta realizzazione.

Oggi gli ex cotonifici pordenonesi si presentano come luoghi di abbandono e degrado: tetti crollati, infissi divelti, vegetazione infestante e accumuli di rifiuti testimoniano il lento deterioramento delle strutture. Eppure, la consapevolezza del loro valore storico e identitario è diffusa, tanto tra la cittadinanza quanto nelle istituzioni.

La sfida contemporanea consiste dunque nel conciliare esigenze di tutela e istanze di rigenerazione urbana, al fine di restituire vita a questi spazi senza cancellarne la memoria.

Profilo ufficiale dell’Associazione L’oppure dedicato alla pubblicazione di articoli, comunicati stampa e notizie riguardanti i nostri eventi.