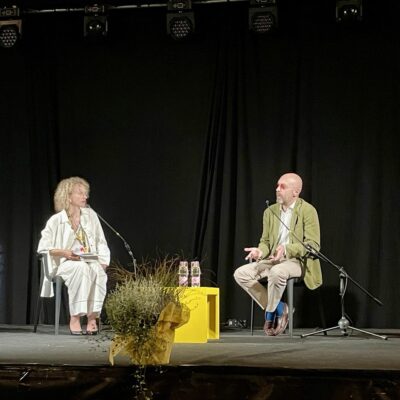

Nel giovedì sera di pordenonelegge lo spazio di Piazza della Motta ha ospitato un incontro relativo a uno degli eventi più discussi e dibattuti della storia della Resistenza partigiana: l’eccidio della malga di Porzûs. Dialogando con l’autrice e giornalista letteraria Elena Commessatti, Tommaso Piffer, professore associato di Storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Udine e direttore scientifico del premio Friuli Storia, ha illustrato luci e ombre di una vicenda che affonda le sue radici di ottant’anni nella storia del nostro Paese, ma di cui permane ancora il dolore nella coscienza comune.

L’indagine storiografica in merito ad un episodio così controverso del teatro bellico italiano è stata piuttosto copiosa e numerose opere sono state scritte riguardo all’eccidio. Da qui sorge spontanea una domanda: perché un altro libro su Porzûs? Piffer ha affermato di aver scritto il suo saggio storico (Sangue sulla Resistenza. Storia dell’eccidio di Porzûs) per diverse ragioni: in primo luogo, sottolinea il professore, «mancavano alcuni pezzi del puzzle», aspetti ancora sconosciuti, ad esempio l’identità dei mandanti; poi, il fatto che Porzûs abbia lasciato una ferita profonda nella memoria degli italiani, un evento molto discusso che ancora trascina la sua ferita: ben 18 partigiani della formazione Osoppo furono barbaramente uccisi da un’altra formazione italiana, i comunisti delle brigate garibaldine; infine per la pagina buia della storia della Resistenza che è stata scritta da questo episodio che per molto è stato oscuro e con cui, per questo motivo, è stato difficile fare i conti. Il compito dello storico, dunque, è quello di consegnare questa vicenda al passato, facendo luce sui particolari non ancora chiariti dai precedenti studi.

L’eccidio di Porzûs è una storia di frontiera, che deve essere raccontata da entrambi i lati del confine (e a questo proposito Piffer lamenta come gli storici tendano ad avere un approccio eccessivamente nazionale agli eventi). Il primo requisito necessario per la ricerca storica è l’immedesimazione nella prospettiva dell’altro, per comprenderne il passato: è proprio da questa considerazione che è nata la collaborazione di Piffer con una storica slovena.

L’eccidio di Porzûs è una storia di frontiera, che deve essere raccontata da entrambi i lati del confine (e a questo proposito Piffer lamenta come gli storici tendano ad avere un approccio eccessivamente nazionale agli eventi). Il primo requisito necessario per la ricerca storica è l’immedesimazione nella prospettiva dell’altro, per comprenderne il passato: è proprio da questa considerazione che è nata la collaborazione di Piffer con una storica slovena.

La Resistenza slovena nasce tra l’aprile e il giugno del ’41 (ben prima di quella italiana) dopo l’invasione nazifascista della Iugoslavia. Obiettivo del movimento partigiano sloveno è non solo cacciare i tedeschi, ma anche creare un nuovo stato sloveno, secondo il confine etnico comprendente l’attuale repubblica slovena, la Carinzia, la Venezia-Giulia e la Benecia.

Ma la questione del confine italo-sloveno non si pone esclusivamente in virtù della volontà di creare uno Stato per vedere la propria nazionalità rappresentata, ma anche dal proposito dei comunisti sloveni di portare la rivoluzione nel proprio Paese. Finalmente nel gennaio del ’44 il partito comunista sloveno entra in contatto con il PCI e i due decidono di posporre il problema del confine al termine del conflitto.

Il panorama politico della Resistenza italiana è molto variegato ed eterogeneo: si va dalle brigate garibaldine, alle formazioni autonome, fino alle formazioni militari, tra cui le brigate Osoppo. La coscienza politica dei ragazzi del ’43 è a malapena in germe e per questo motivo le differenze dei membri alla base delle diverse formazione sono piuttosto labili. Ben più marcata è la distinzione che contraddistingue, invece, i vertici: i garibaldini (tra i quali v’è Giovanni Padoan) sono ardenti militanti comunisti, persone che che hanno dedicato la propria vita alla causa rivoluzionaria. In particolare Piffer si preoccupa di far notare come i vertici dell’Osoppo (a fianco dei franchisti) e quelli comunisti (parte delle brigate internazionali) si siano già fronteggiati durante la guerra civile spagnola.

Diversa è anche la filosofia che anima la lotta armata delle due brigate: i garibaldini sono del parere che si debba combattere contro il nemico a ogni costo, giungendo, se necessario, sino alle rappresaglie sulla popolazione, mentre l’Osoppo si dimostra più cauto ed evita di colpire i centri abitati.

Alla fine il coordinamento tra la Divisione Garibaldi “Natisone” e l’Osoppo sotto un unico comando si raggiunge proprio a Porzûs.

Tuttavia, questa situazione di accordo salta nell’estate del ’44: Churchill decide di riconoscere il movimento partigiano di Tito, ma quest’ultimo inizia a temere che gli alleati occidentali abbiano intenzione di sbarcare in Istria per occupare la Venezia Giulia prima dell’arrivo degli iugoslavi. Perciò, il partito comunista sloveno occupa tutta la zona contesa al confine, violando gli accordi del gennaio del ’44.

Tuttavia, questa situazione di accordo salta nell’estate del ’44: Churchill decide di riconoscere il movimento partigiano di Tito, ma quest’ultimo inizia a temere che gli alleati occidentali abbiano intenzione di sbarcare in Istria per occupare la Venezia Giulia prima dell’arrivo degli iugoslavi. Perciò, il partito comunista sloveno occupa tutta la zona contesa al confine, violando gli accordi del gennaio del ’44.

A questo punto gli sloveni avviano una politica molto aggressiva (emblematica a proposito l’affermazione di Kardelj: «Tutto quello che occuperemo sarà nostro!»), giungendo ad intimare agli italiani di abbandonare i territori contesi: De Gregori, comandante dell’Osoppo, si oppone fermamente, mentre le formazioni garibaldine si trovano dinanzi ad un bivio: da Togliatti arrivano direttive a favore dell’avanzata iugoslava, ma nel contempo il PCI ordina di mantenere unito il fronte della Resistenza.

Nel novembre del ’44 i garibaldini decidono di passare sotto il comando degli sloveni e gli Osovini diventano loro nemici. A cavallo tra novembre e dicembre si passa dalle parole ai fatti: Il IX Korpus sloveno chiede di cacciare gli Osovini dai territori di interesse e i garibaldini aggiungono che uccideranno tutti coloro che si rifiuteranno di passare sotto il comando dei comunisti.

Nel gennaio del ’45 De Gregori si aspetta un attacco tedesco e mobilita gran parte dei membri della brigata, rimanendo con una ventina di ragazzi. A fine gennaio il gruppo di fuoco dei gappisti attacca le malghe; il 7 febbraio De Gregori e Valente sono uccisi immediatamente. Tra le vittime anche una donna partigiana e un ragazzo, Giovanni Comin. Gli altri 16 partigiani sono ferocemente eliminati presso il bosco Romagno. Dei circa 100 partigiani che hanno attaccato le malghe solo 40 saranno in seguito processati.

Tra le lezioni che Piffer afferma di aver appreso da questa vicenda rientra la possibilità di nutrire una pietà nei confronti dei carnefici: spesso questi si rivelano essere vittime a loro volta poiché, negando l’umanità delle altre persone, perdono anche la loro.

Nato a Pordenone il 5 gennaio 2006, mi sono diplomato al liceo scientifico Michelangelo Grigoletti. Amo dedicare il mio otium allo studio della meccanica quantistica e alla lettura appassionata dei tragici greci, ma il mio occhio ha anche una forte attrazione estetica per l’arte pittorica, specialmente per quella contemporanea. Sento che il connubio di queste passioni possa dare un importante contributo alla valorizzazione del territorio pordenonese e a sviluppare le sue potenzialità per gli anni a venire.